Das Theater als Organisation ist ein einzigartiger Organisationstyp. Dynamische Probenprozesse stehen neben technischen Routinen, die offene Suche nach der Interpretation neben festen, planerischen Prozessen. Zusammengehalten wird das Chaos an der Spitze: Durch die Intendanz. Was macht das mit dieser Rolle?

Offene Erwartungen und Unsicherheiten sind der Horror des Organisationsalltags. Es stimmt, dass die meisten Menschen gerne etwas Abwechselung haben. Es stimmt aber auch, dass sie wissen wollen, wann sie eintreten wird. Wenn plötzlich nicht klar ist, was als Nächstes zu tun ist, wer anzusprechen ist oder welche Antworten es geben wird, kann sich eine Organisation über die Suche nach diesen selbst lahmlegen. Es gibt unterschiedliche Weisen, das zu verhindern und Unsicherheitsbearbeitung zu institutionalisieren.

Einsatzorganisationen begegnen Unsicherheit, indem sie ihre Mitglieder mit Routinen und Übungen quälen, bis alles ganz automatisch passiert, und der Kopf frei ist, die wenigen neuen Faktoren im entscheidenden Moment in Betracht zu ziehen. Organisationen mit hohem Anteil an Risikomanagement entwickeln elaborierte Prozesse, in denen immer und immer wieder die gleichen Checklisten durchgegangen werden müssen. Und erst, wenn alle Haken gemacht sind, öffnet sich der nächste Schritt.

Beide Vorgehensweisen sind aber nur für Organisationen tauglich, die noch vor Beginn des Prozesses sagen können, was das erwünschte Ergebnis ist. Die Feuerwehr weiß, bevor sie zum Einsatz gerufen wird, dass am Ende die Menschen gerettet und der Brand gelöscht sein soll. Und ob der Schwerlasttransport Windradflügel oder Hochofenteile transportiert, vielleicht ändern sich die Herausforderungen der Strecke, doch die Vorgaben bleiben gleich: Erfolg ist, wenn beim Erreichen des Ziels das Transportstück heile geblieben ist und keine Brücken umgerissen wurden.

Was aber, wenn beides fehlt? Wenn man weder weiß, was das erwünschte Ergebnis sein soll, noch sichere Haltepunkte oder Prozesse hat, die einen wenigstens in die Nähe bringen?

Dann ist man Intendant:in eines Theaters.

Große Aufgaben, kleine Gestaltungshebel

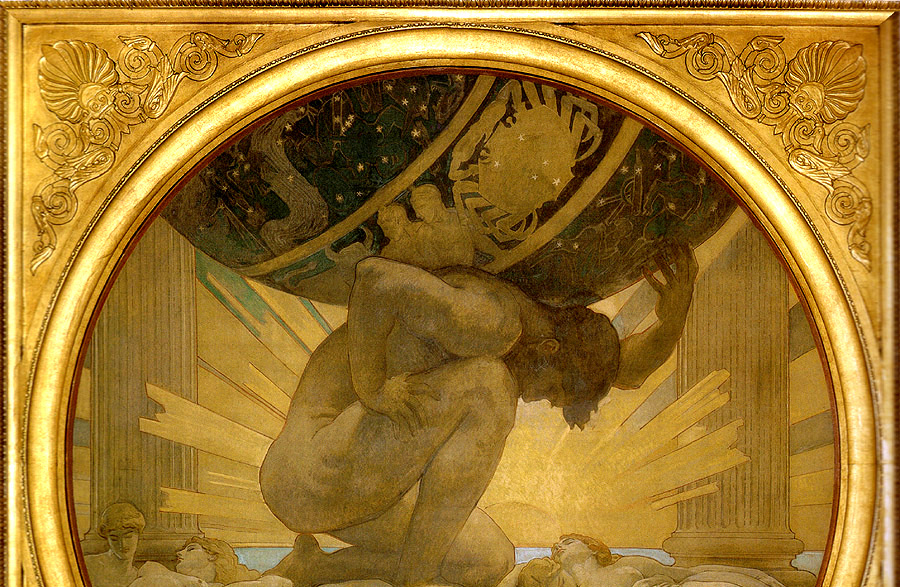

Das Theater kennt nur einen Meister: Den Spielplan. Der Spielplan gibt den Takt vor. Er entscheidet, wann und wo welche Inszenierung Premiere hat und wann sie anschließend als Teil des Repertoires gezeigt wird. Das gibt zwar auch Sicherheit. Aber je nachdem, wen man fragt, fühlt sich das Näherkommen einer Premiere mal so aufregend und gewaltig an, wie eine Schiffstaufe: Das Ganze, was viel Größer ist als die Summe seiner Teile, ist endlich bereit für die Augen der Öffentlichkeit. Oder: Wie die eigene Hinrichtung.

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es wenig Platz. Und obwohl die Probenarbeit an einer Theaterinszenierung so emotional und mit Unsicherheiten beladen ist, gibt es doch nichts anderes, als die sich für diese Aufgabe so unzulänglich anfühlenden Werkzeuge der Organisation, um sie zu bewältigen.

Eine Inszenierung ist am Ende auch nur ein Projekt. Ihr werden Ressourcen zugeteilt, in Form von Mitgliedern (Besetzung), Werkstattzeiten, Sachkosten. Künstlerische Ziele werden im Vorfeld grob besprochen. Soll die Inszenierung einen spezifischen gesellschaftlichen Diskurs anregen? Hat man ein bestimmtes Zielpublikum im Auge, wie z.B. Schulklassen? Ist es wieder Zeit für eine Inszenierung, die den Abonnent*innen gefällt oder will man sich mit Blick aufs Berliner Theatertreffen positionieren?

Sicher ist nur, dass alles unsicher ist

Man kann sich vorstellen, dass solche Ziele zwar ein Stück weit Orientierung geben. Um für den Theaterpreis „Der Faust“ nominiert zu werden , gelten andere Bedingungen (die ebenso offengehalten werden), als wenn man Die Räuber in einer Form adaptieren soll, die an die heutige Lebensrealität von 14jährigen anschließt. Doch gäbe es ein Konditionalprogramm in Form einer Checkliste mit Boxen, die man ticken muss, um einen Kritikerpreis zu erhalten – dann wäre es kein Kritikerpreis mehr, sondern ein Prüfsiegel.

Der Erfolg der Inszenierung ist also unsicher, beim Publikum oder im Feuilleton. Unsicher ist aber auch, was genau das Ergebnis der Inszenierung sein wird. Beides erfährt man erst nach der erfolgreich absolvierten Premiere. Hier hat eine Intendanz durch die Entscheidung über die Besetzung und die Kontrolle über die Probenbedingungen wenigstens noch etwas Einfluss. Aber was in diesem Jahr der Kritik gefällt, was in der Presse Anklang findet und worüber sich der Deutsche Philologenverband lauthals echauffieren wird – das ist nicht ansatzweise planbar.

Noch zwei weitere Quellen der Unsicherheit prägen den Theateralltag. Eine davon ist die Kluft zwischen künstlerischem und nicht-künstlerischem Bereich. Beide Bereiche sind eng miteinander verzahnt und auf Kooperation angewiesen. Zugleich verfolgen sie sehr unterschiedliche Logiken: Das künstlerisch arbeitende Personal versteht es perfekt, sich inszenatorisch so spät wie möglich konkret festzulegen. Entscheidungen für Teile des Bühnen- oder Kostümbildes sollen möglichst erst dann getroffen werden, wenn die schauspielerische Arbeit Kontur angenommen hat. Die Mitarbeiter*innen in den Werkstätten hingegen benötigen Entscheidungen, um überhaupt loslegen zu können. Sie arbeiten häufig gegen den Premierendruck und an mehreren Projekten gleichzeitig.

Schließlich ist in jedem Theater die Finanzierung ein Unsicherheitsfaktor. Kultur ist stets prädestiniert dafür, um öffentliche Finanzierung zu ringen. Zwar kann niemand glaubwürdig gegen den Schutz und gegen die Förderung von kultureller Bildung sein – aber wenn gekürzt werden muss, dann doch eher beim Schauspielhaus als beim öffentlichen Nahverkehr. Doch meistens sind Subventionen sogar die eine sichere Finanzierungsquelle – zumindest im Vergleich zu Sponsoren und Spenden. Die häufig sehr latent gehaltenen Erwartungen von Sponsoren und Spendern zu bedienen, ähnelt einem Vabanquespiel. Manchmal genügen ein falsch aufgefasster Zungenschlag in der persönlichen Kommunikation oder schlicht eine Inszenierung, die nicht gefällt und plötzlich wird der nächste Unterstützungsbeitrag unwahrscheinlicher.

Hier ist also ein feines Gefühl gefragt, wie die Privilegien angeboten werden, damit sie ihren Zweck erfüllen, aber unter dem formalen Radar der Organisation bleiben und sich keine Eigendynamik entwickelt, die die Führungskraft nicht mehr einhegen kann.

Drei Probleme, eine Lösung: Die Intendanz

Auf dem Papier landen die drei Probleme auf unterschiedlichen Schreibtischen: Die Inszenierung bleibt bei der Intendanz. Die Finanzierung bearbeitet der (formal) gleichberechtigte Partner, die kaufmännische Geschäftsführung. Und für das Vermitteln zwischen Kunst und Nicht-Kunst könnten auch Bereichsleitungen, oder beide höchsten Stellen zu gleichen Teilen verantwortlich sein. Faktisch führt jedoch die Intendanz aber das Theater durch alle drei Unsicherheitszonen:

Für Kunstfragen ist sie im eigentlichen Element: Sie vernetzt Regie, Künstler:innen, kreiert Arbeitszusammenhänge, die künstlerischen Freiraum ermöglichen. Wenn alle halb wahnsinnig darüber werden, wie unerbittlich der Takt des Spielplans das Theater vorantreibt: Für die Intendanz muss dieser Takt zum Antrieb der inneren Maschine werden.

Wo Kunst und Nicht-Kunst sich treffen, müsste es eigentlich zum Abwägen und Moderieren kommen. Doch ist es häufig die Routine des Theaters, dass Probleme rasch bis zur Intendanz eskaliert werden. Denn am Ende ist doch alles, was am Theater geschieht, eine Sache der Kunst – oder?

Bei Finanzierungsfragen ist es auf den ersten Blick überraschend, wieso sich auch um dieses Thema die Intendanz kümmern muss – gibt es doch in der Regel die Doppelspitze, deren zweiter Part genau für kaufmännische Angelegenheiten vorgesehen ist. Jedoch haben Spender und Sponsoren eine andere Vorstellung davon, wer ihr Ansprechpartner zu sein hat. Sie sehen sich nicht als freundliche Nummern, die der Buchhaltung die Seele erleichtern – sie sehen sich als Inspiration, Sparringspartner, kulturversierte Bürgerinnen und Bürger, die die Entwicklung des Spielbetriebs produktiv bereichern können.

Hinzu kommt, dass die Geldgeber nicht selten einander bezichtigen, unverhältnismäßig viel Einfluss auf den Spielplan zu nehmen. Für die Intendanz bedeutet das einen sehr aufwändigen und wackligen Tanz auf rohen Eiern, der regelmäßig auf Banketten und lokalen Kulturveranstaltungen aufzuführen ist: Mit Pirouetten in Form von angemessenen Begrüßungsgesten, diplomatisch vage Zugeständnissen und genauer Beachtung der Gesprächslänge – um keine falschen Schlüsse über Sympathien zuzulassen.

Im Theater wird Scheitern noch persönlich genommen

Es sind also drei gänzlich unterschiedliche Bereiche, mit gewaltigen Räumen der Erwartungsunsicherheit, die die Intendanz permanent mit- und gegeneinander austarriert. Und das Scheitern ist nie fern: Wenn die wichtige Inszenierung nicht erreicht, was sie erreichen sollte (was sogar geschehen kann, wenn gar nicht gesagt wurde, was sie erreichen soll.) Wenn die latenten Konflikte im Haus zwischen Nicht-Kunst und Kunst vollständig offenliegen und den Weiterbetrieb unmöglich machen. Und: Wenn der wichtige Sponsor oder Spender abspringt, der seinen Beitrag zur Kunst nicht gewürdigt sah.

Wie auch immer sich die Situation zugetragen hat, man kann sich als Intendanz einer Sache sicher sein: Die persönliche Verantwortung wird bei ihr landen. Vielleicht ist nicht der Rausschmiss. Aber es ist mindestens die unangenehme Situation mit dem jeweiligen Träger, der abschließend öffentlich sein Vertrauen in die Person ausdrückt – bis er es eines Tages nicht mehr tun wird.

Man kann nun abschließend noch einmal fragen: Wie kann man diese Form, Unsicherheitsbearbeitung zu institutionalisieren, bewerten? Eine gewisse Funktionalität ist nicht abzustreiten – sonst wäre sie nicht flächenweit im Einsatz. Aber es wäre nachhaltiger für die Organisation, gesünder für die Intendanz und für Mitarbeitende insgesamt, wenn es mehr als nur eine Person gäbe, die Kraft ihrer Wassersuppe alle Unsicherheiten absorbiert – bis sie es nicht mehr kann.

Wie könnte man die formalen Strukturen anders gestalten? Wie schafft man eine Balance zwischen Hierarchie in der Nicht-Kunst, und Projektbezug in der Kunst? Was kann an Strukturen außer persönlichen Beziehungen kann es geben, die ein Ensemble zusammen und erwartungsvolle Geldgeber voneinander fernhalten?

Die Suche nach Antworten hat für uns erst begonnen.