Wie kommt es, dass in vielen Branchen Frauen zwar die Mehrzahl der Mitarbeiter stellen, aber in den Chef*innenetagen unterrepräsentiert sind? Auch wenn Organisationen heutzutage vermeintlich gleichberechtigt strukturiert sind, ist die genderneutrale Organisation ein Mythos.

Warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen? Wie kommt es, dass in vielen Branchen Frauen zwar die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen stellen, aber in den Chef*innenetagen unterrepräsentiert sind? Wie lässt sich begreiflich machen, dass in vielen Ländern zwar mehr Frauen als Männer als Ärzte ausgebildet werden, aber auffällig wenig Krankenhäuser von Ärztinnen geleitet werden? Wie ist es erklärbar, dass in vielen Ländern Frauen zwar einen deutlich höheren Anteil an Hochschulabsolventen stellen als Männer, sich das aber in keiner Weise in der geschlechtermäßigen Verteilung bei der Besetzung von Professuren wiederspiegelt?

Der Grund für die Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen liegt offensichtlich nicht mehr in der Formalstruktur – es gibt in den meisten Ländern keine Positionen mehr, die Frauen formal verwehrt werden. Anders als noch vor der Einführung des Frauenwahlrechts können Frauen heute Premierministerin oder Präsidentin werden. Durch die Zulassung von Frauen zum Studium spricht nichts mehr dagegen, dass sie Lehrstühle besetzen und Universitäten leiten. Und in etlichen Armeen sind Regelungen abgeschafft worden, die es Frauen verwehrten, Kampfgruppen zu kommandieren oder Flugzeuggeschwader zu führen. Mit Blick auf die Formalstruktur sind Unternehmen, Verwaltungen, Krankenhäuser, aber auch Armeen und Polizeien und die meisten Parteien, Nichtregierungsorganisationen und Vereine auffällig „ungendered organizations“.[1]

Formalisierung verhindert nicht Diskriminierung

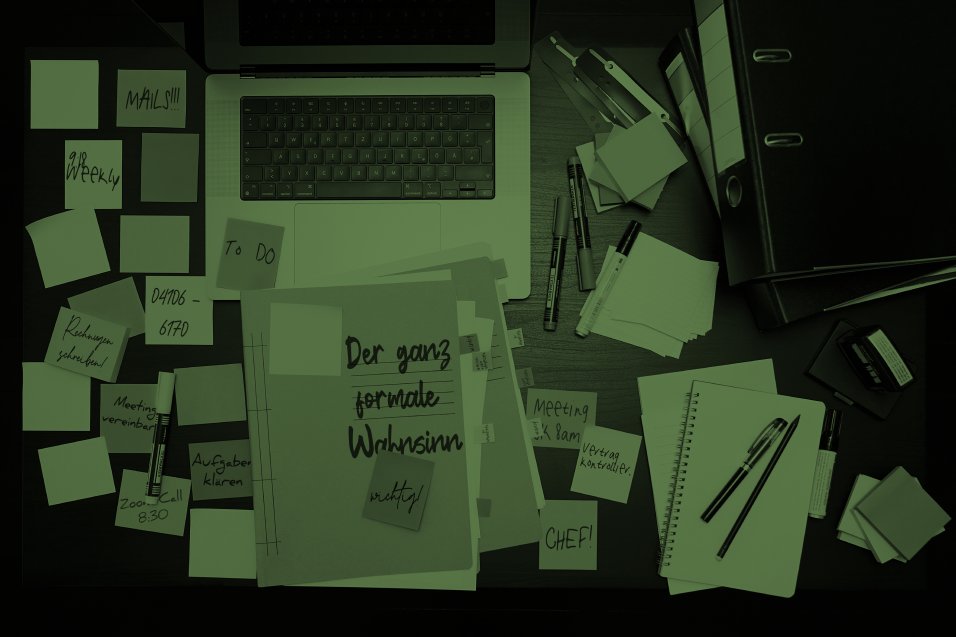

Für die geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen muss es also andere Gründe geben. Dabei spielen die – manchmal gar nicht so kleinen – alltäglichen Mikrodiskriminierungen eine wichtige Rolle. Es gibt immer noch Verwaltungen, in denen Kollegen den Auftritt von Kolleginnen auf Konferenzen auf der Hinterbühne mit sexistischen Bemerkungen kommentieren. Es existieren immer noch Unternehmen, in denen sich die männlichen Vorstände damit brüsten, mit wie vielen ihrer Assistentinnen sie Sex hatten. Es gibt immer noch Fachhochschulen und Universitäten, in denen unter Studentinnen das Gerücht herumgeht, dass sie bei Professoren durch einen betont weiblichen Kleidungsstil Bevorzugungen in der Betreuung und bei mündlichen Prüfungen erhalten können.

Neben diesen alltäglichen organisationskulturell verankerten Diskriminierungen spielt jedoch ein zentrales Merkmal eine wichtige Rolle – die Frage, ob Frauen Kinder haben oder nicht. Es fällt auf, dass in Unternehmen gerade Spitzenpositionen von weiblichen Führungskräften besetzt werden, die keine Kinder haben. In der Politik waren die ersten weiblichen Präsidentinnen und Kanzlerinnen Frauen ohne Kinder. Und in Universitäten galt lange Zeit das Diktum, dass man als Frau zwar Professorin werden kann, aber dass für eine Frau eine akademische Karriere mit Kindern – jedenfalls mit mehreren – faktisch nicht vereinbar sei.

Familien verhindern den Karriereaufstieg von Frauen

Wenn man davon ausgeht, dass Kinder für Männer lange Zeit keinerlei Hindernis für eine Karriere in Organisationen waren, muss ein zentraler Grund für die geringe Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen in der familiären Arbeitsteilung in der Familie liegen. Empirisch wenig überraschend – alle Studien weisen darauf hin, dass selbst bei einer Vollzeitbeschäftigung beider Elternteile die Tätigkeiten der Kindererziehung, der Haushaltsführung und Essenszubereitung tendenziell ungleichmäßig verteilt sind. Das liegt nicht an biologischen Faktoren, sondern an über Jahrhunderten gewachsenen Mustern der häuslichen Arbeitsteilung.

Wenn man davon ausgeht, dass sowohl für Frauen als auch für Männer die Tage jeweils nur aus 24 Stunden bestehen, ergibt sich aus der Ungleichverteilung der Arbeitsteilung im Privaten zwangsläufig ein Karrierenachteil für Frauen. Das bedeutet aber, dass der Ansatzpunkt für die Verbesserung der Karrierechancen in Organisationen nicht allein in der Abschaffung der Mikrodiskriminierungen in den Organisationen liegt, sondern auch in einer Gleichverteilung der Tätigkeiten in der Familie. Und auf diese hat die Organisation aus guten Gründen keinen Zugriff – schließlich kann sie den Mann einer Mitarbeiterin nicht über die Hierarchie anweisen, häufiger den Abwasch zu machen oder sich stärker um die Besuche beim Kinderarzt zu kümmern.

Wenn die Frauen die private Schlacht um Gleichberechtigung im Haushalt gewinnen, müssen viele Organisationen – allen Bekenntnissen auf der Schauseite zum Trotz – die daraus resultierenden Effekte organisationskulturell erstmal verarbeiten

Wenn die Ungleichverteilung in der Arbeitsteilung im Haushalt sich erst einmal etabliert, kommt es zu dem bekannten selbstverstärkenden Effekt. Die Frauen bleiben die ersten Monate nach der Geburt zu Hause, nehmen einen Hauptteil der gesetzlich zustehenden Elternzeit und leisten dann anfangs fast zwangsläufig den Hauptteil der Kindererziehung und Haushaltsführung. In der Zeit, in der Frauen ihre Arbeit im Haushalt und am Kind erbringen, nehmen Männer in der Regel die nächsten Karriereschritte, was dazu führt, dass sie spätestens nachdem die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, deutlich mehr verdienen als die Frauen. Wenn dann, aus welchen Gründen auch immer, die Entscheidung ansteht, dass eine Person in ihren beruflichen Ambitionen zurückstecken muss, dann ist dies in der Regel die Frau, weil bei einem Verzicht des Mannes das Haushaltseinkommen deutlich geringer ausfallen würde. Die Mechanismen, die die Karriere von Frauen verhindern, setzen also spätestens dann ein, wenn sie – nicht selten aus freien Stücken – sich entscheiden, mehr Zeit mit der Kindererziehung zu verbringen als ihre männlichen Partner.[2]

Es gibt einen fast schon paradoxen Effekt, an denen Organisationen ansetzen können, um die Entwicklung wenigstens im Kleinen aufzubrechen. Allen Bekenntnissen zur Familienfreundlichkeit von Unternehmen zum Trotz, ist es nicht untypisch, dass von Männern, die in längere Teilelternzeit gehen, mehr oder minder die gleichen Leistungen erwartet werden, wie von ihren in Vollzeit beschäftigten Kollegen, und allen Zertifizierungen als familienfreundliche Universität zum Trotz, ist es nicht selten, dass von den männlichen Wissenschaftlern, die sich gleichberechtigt um die Kinder kümmern, ihre Qualifizierungsschritte genauso schnell gehen, wie die ihrer kinderlosen Kollegen. Wenn die Frauen die private Schlacht um Gleichberechtigung im Haushalt gewinnen, müssen viele Organisationen – allen Bekenntnissen auf der Schauseite zum Trotz – die daraus resultierenden Effekte organisationskulturell erstmal verarbeiten.

[1] Zum Konzept der „gendered organizations“ einschlägig Joan Acker: Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. In: Judith Lorber, Susan Farrel (Hrsg.): The Social Construction of Gender 1991, S. 162–179. Guter Überblick über Probleme der Konzeption Dana Britton: The Epistemology of the Gendered Organization. In: Gender & Society 14 (2000), S. 418–434. Dana Britton, Llaura Llogan: Gendered Organizations. Progress and Prospects. In: Sociological Compass 2 (2008), S. 107–121.

[2] Siehe zur „motherhood penality“ einschlägig Shelley J. Correll, Stephen Benard, In Paik: Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty? In: American Journal of Sociology 112 (2007), 5, S. 1297–1339.