Komplexitätsreduktionisten gehen von der Annahme aus, dass einfache Regeln und Strukturen auch zu einfachen, niedrigkomplexen Organisationen führen. Wie trügerisch diese Annahme ist, zeigen neuere Erkenntnisse aus der Mathematik, Wirtschaftswissenschaft, Physik und Biologie.

Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe in Santa Fe, New Mexico, stößt immer wieder auf das Phänomen, dass einfache Regeln hochkomplexe Systeme erzeugen. So lässt sich zum Beispiel zeigen, wie einfache Rechenvorschriften bei ihrer wiederholten Anwendung komplexe, selbstähnliche Strukturen ausbilden. Der Gebrauch der Berechnungsvorschrift z(n+l) = [z(n)2] + c ergibt komplexe Zahlenreihen, die ähnliche, jedoch nie gleiche Strukturen aufweisen.

Um dieses Prinzip zu erklären, das sich auch in der Chemie, Astronomie und Ökonomie finden lässt, verweist John H. Holland, Wissenschaftler am Santa Fe-Institute, auf Spiele, die mit einigen wenigen Regeln hochkomplexe Spielverläufe hervorbringen. Obwohl (oder besser weil) Schach mit einer geringen Anzahl von Regeln auskommt, wurde es zu einem so komplizierten Spiel, dass selbst Schachgroßmeister und leistungsstarke Computer seine Komplexität nur ansatzweise erfassen können.

William Brian Arthur, Wirtschaftswissenschaftler an der Stanford University und einer von Hollands Kollegen am Santa Fe-Institute, erklärt das Phänomen noch eindrucksvoller: Man lässt ein bisschen Wasser auf eine glatte Oberfläche tropfen. Es entsteht ein komplexes Tröpfchengebilde; nicht etwa, weil hier hochkomplizierte Regeln zugrunde liegen, sondern weil sich zwei relativ simple Regeln gegenseitig ergänzen: Auf der einen Seite versucht die Schwerkraft, das Wasser auseinanderzutreiben und die Oberfläche mit einem dünnen, flachen Wasserfilm zu bedecken. Auf der anderen Seite treibt die Oberflächenspannung der Wassermoleküle diese dazu, sich zu einer großen, kompakten Kugel zu vereinigen. Die gleichzeitige Wirkung dieser beiden einfachen Regeln produziert nicht nur die komplexen Tropfenmuster, mehr noch, jedes Muster ist einmalig. Wenn man das Experiment wiederholt, entsteht ein völlig neues Arrangement.[1]

Der verzweifelte Kampf des Managements gegen Überkomplexität und Komplexitätstreiber richtet sich gegen das gleiche Phänomen, das Schach zu einem so hochkomplexen Spiel macht und das Wasser auf der Oberfläche zu einem bizarren und einmaligen Muster formt: Komplexität entsteht durch das Zusammenwirken einiger einfacher Regeln und ist nicht Ergebnis eines umfangreichen und detaillierten Regelwerkes. Sowohl die Entwicklung des Taylorismus’ als auch die des Lean Managements zeigen, dass angesichts einer zunehmend komplexer werdenden Umwelt alle Versuche der Komplexitätsreduzierung letztlich vergeblich sind: Jede Reduzierung der Komplexität führt wiederum zu neuer, gesteigerter Komplexität.

Konkret bedeutet dies, dass die traditionellen Zielwerte des von wuchernden Organisationsstrukturen, wachsenden Produktpaletten und langatmigen Entscheidungsverfahren überforderten Managements – nenne man sie nun Abmagerung, Verknappung oder Verschlankung – letztlich zur weiteren Erhöhung der Komplexität führen. Der Systemtheoretiker Dirk Baecker beschreibt dieses Paradox wie folgt: „Jede Vereinfachung steigert Komplexität, und zwar eine Komplexität, die nicht irgendwo anfällt, sondern genau da, wo vereinfacht wurde. Das Einfache ist nicht der Gegenbegriff zum Komplexen, sondern ein Moment der zur Steigerung der Komplexität beitragenden Komplexitätsbewältigung.“[2] Einfachheit ist also nicht, wie es uns das Alltagsverständnis nahelegt, der klassische Gegensatz zur Komplexität. Unternehmen stellt sich nicht einfach die Wahl zwischen einer komplexitätssteigernden und einer komplexitätsvereinfachenden Strategie. Eine Organisation ist nicht entweder hoch komplex oder einfach, sondern sie kann ihre Komplexität durch Vereinfachungsstrategien steigern.

Mit Hilfe der Aufhebung der klassischen Gegensätzlichkeit von Vereinfachung und Verkomplizierung wird verständlich, warum Komplexitätsreduzierungskonzepte auf grundsätzlich fragwürdigen Prämissen beruhen. Der Abbau von Zeitpuffern als Rationalisierungsstrategie führt zu erhöhter Störanfälligkeit. Das Kaizen als kontinuierliches Verbesserungskonzept resultiert im Verlust jeder Flexibilität. Die Perfektionierung des Produktionsablaufs führt wiederum zu gesteigerter Komplexität.

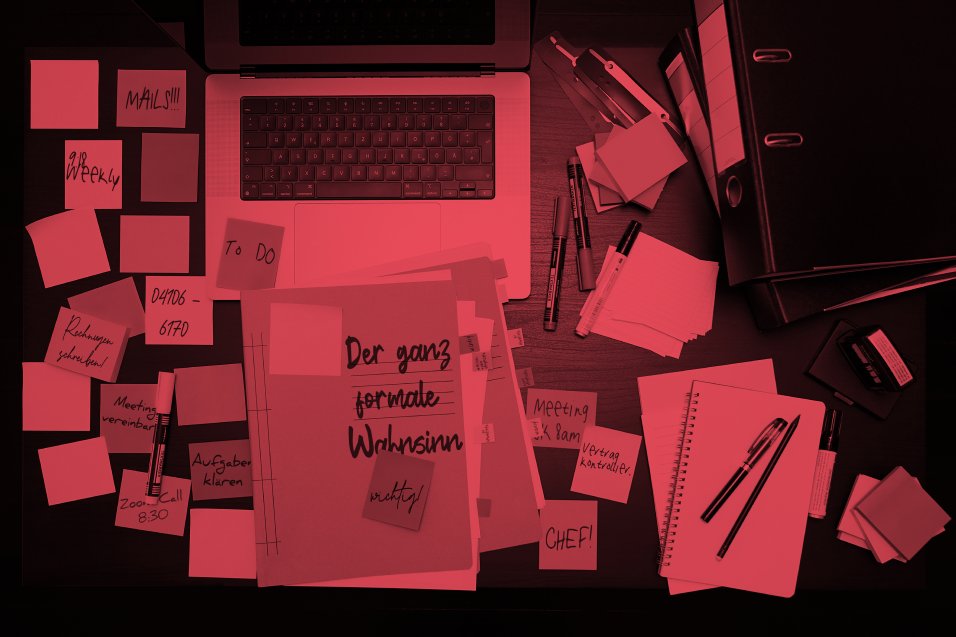

Das Komplexitätsdilemma für postbürokratische Unternehmen besteht darin, dass angesichts der Unübersichtlichkeit und Komplexität inner- und außerhalb der Organisation die Mitarbeiter nach einfachen, schlanken, komplexitätsreduzierenden Strukturen lechzen, aber gerade diese zu einer weiteren Steigerung der Unübersichtlichkeit führen würden. Dass selbst hochbürokratisierte Unternehmen nach Komplexitätsreduzierung streben, ist für postbürokratische Unternehmen nur ein schwacher Trost. Die Tatsache, dass sogar die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unternehmen, die in jahrelanger organisationeller Starre verharrten, nach Einfachheit und Sicherheit trachten, gibt den Mitgliedern postbürokratischer Unternehmen lediglich einen Vorgeschmack, was an Komplexitätsbewältigung auf sie zukommt.

Die Gefahr des Dilemmas, dass die heißersehnten Maßnahmen der Komplexitätsreduzierung nur zur Komplexitätssteigerung führen, besteht dabei nicht so sehr in dem Dilemma selbst, sondern in dem Unwillen oder der Unfähigkeit, diese wahrzunehmen. Der momentane Run auf Simplifizierungs- und Vereinfachungsstrategien im Management birgt Risiken – ja sogar „tödliche Gefahren“: Die steigende Komplexität wird nicht wahrgenommen, da man ja eigentlich mit einer Reduzierung gerechnet hatte. Die Komplexität, die aus Vereinfachungsstrategien entsteht, kann von der Organisation nicht mehr beherrscht werden. Die gewaltsamen Vereinfachungen widersprechen den Eigengesetzlichkeiten des Systems. Das System „wehrt sich“ und entwickelt eine Komplexität, die vom Management nicht mehr zu kontrollieren ist.

[1] Siehe ausführlich dazu S. Kühl: Wenn die Affen den Zoo regieren (wie Anm. 24), 110ff.

[2] Dirk Baecker: Fehldiagnose „Überkomplexität“. Komplexität ist die Lösung, nicht das Problem. In: gdi impuls 4 (1992), S. 55–62, hier S. 56.

Kommentare (2)

Sie haben völlig Recht!

Denn wenn Komplexität vereinfacht, unterteilt oder reduziert wird, dann ist es nicht mehr die Komplexität.

Komplexität heißt, dass multidimensionale Wechselwirkungen unendlich stattfinden.

Meiner Meinung ein fundierter Bericht,aus Dem ich lernen konnte. Danke 😃