Vor wenigen Jahren galt die Piratenpartei als die vielversprechendste Neugründung in der Parteienlandschaft. Zielsicher besetzten sie das Thema der Netzpolitik, während manche Politiker anderer Parteien noch damit beschäftigt waren, zu begreifen, wie ihr Internetanschluss funktioniert. Aber die Euphorie war schnell vorbei. Die Partei flog aus einem Parlament nach dem anderen und verlor einen erheblichen Teil ihrer Mitglieder.

Man könnte den Niedergang der Piratenpartei als das ganz normale Scheitern von Parteineugründungen verstehen. Parteien entstehen in den meisten Fällen aus politischen Bewegungen heraus. Die ursprüngliche Attraktivität dieser politischen Bewegungen – ob sie sich nun für Umweltschutz, Weltfrieden, Frauenrechte, Netzpolitik, christlichen Fundamentalismus oder völkische Homogenität einsetzen – liegt in den Möglichkeiten, sich vergleichsweise unkompliziert für eine „gute Sache“ zu engagieren.

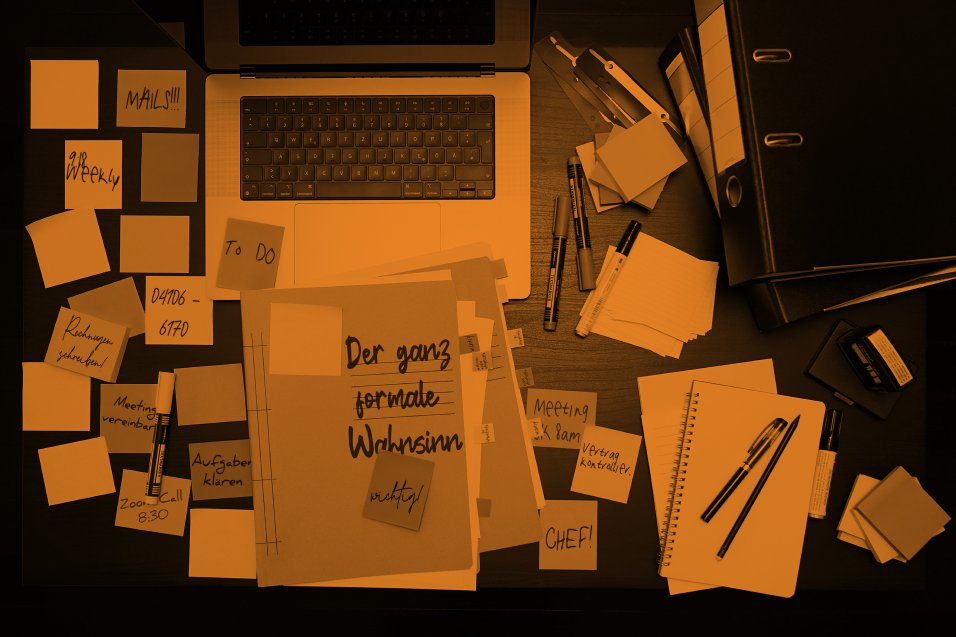

Relativ schnell durchlaufen politische Bewegungen jedoch einen Prozess der „Verorganisierung“. Es werden Bürgerinitiativen gegründet, Dachverbände gebildet und Parteien ins Leben gerufen. Man wird in Machtkämpfe hineingezogen, bekommt es mit sich verkrustenden Strukturen zu tun, und das Interesse an der Sache wird immer mehr durch ein Interesse an politischer Karriere, öffentlicher Aufmerksamkeit und finanziellen Nebenverdiensten überlagert. (-) Verorganisierung)

Die drei grundlegenden Probleme der Transparenz

Die Geschichte der Piratenpartei ist deswegen interessant, weil sich in ihr aufgrund ihrer Ansprüche an interne Transparenz die Probleme noch einmal verschärft haben. Der Anspruch der Piratenpartei war und ist absolute Transparenz nach innen und nach außen. Debatten sollen nicht im stillen Kämmerlein von Fraktionen oder Parteivorständen geführt werden, sondern von allen nachvollzogen werden können. Das „Transparenzprunkstück“ der Fraktionen der Piraten waren die öffentlich per Livestream übertragenen Fraktions- und Arbeitskreissitzungen. Der Anspruch an interne Transparenz führte aber letztlich zu drei grundlegenden Problemen.

Das Glaubwürdigkeitsproblem: Das Ergebnis der Bemühungen um interne Transparenz war nicht das erhoffte Verschwinden einer politischen Hinterbühne, sondern im Gegenteil die Ausbildung einer geschickter versteckten Hinterbühne. Leopold Ringel hat gezeigt, wie diese Hinterbühne der Fraktionen der Piraten aussah. Es entstanden nicht für alle zugängliche Mailing-Listen, bei öffentlich gestreamten Sitzungen entwickelte sich eine Zeichensprache, mit der die Diskussion sensibler Themen gesteuert werden konnte, und brisante Themen wurden als datenschutzrechtlich relevant eingestuft, um sie jenseits öffentlicher Beobachtung diskutieren zu können. Diese Hinterbühne war sehr wohl funktional. Nur durch diese Tricks war es für die Fraktion möglich, interne Konflikte, problematische Meinungen oder unausgegorene Strategien jenseits öffentlicher Wahrnehmung besprechen zu können. In der Wahrnehmung der Basis entstand dadurch aber eine offensichtliche Diskrepanz zwischen dem offensiv vertretenen Transparenzanspruch der Partei und der faktischen Arbeit der Parteifunktionäre.

Das Zurechnungsproblem: Die Gründung der Piratenpartei war auch eine Reaktion auf die Verkrustung etablierter Parteien, in der Mitglieder erst eine jahrelange Ochsentour absolvieren müssen, bevor sie effektiv Einfluss auf parteipolitische Positionen nehmen können. Mit dem Konzept der „liquid democracy“ – einer Art internetgestützter Mitgliederbeteiligung – wurden die inzwischen weitgehend verblichenen basisdemokratischen Ideale anderer Parteien in der Piratenpartei noch einmal radikalisiert. Das Bekenntnis zur Basisdemokratie ist jedoch immer auch ein Bekenntnis zur Schwächung der Vorsitzenden. Je mehr Basisdemokratie sich eine Partei gönnt, desto vielstimmiger erklingt sie auch. Diese Vielstimmigkeit mag anfangs als charmante Besonderheit einer Partei zelebriert werden, schnell wird sie aber zur störenden Kakophonie. Die Massenmedien suchen die Lautsprecher in der Partei aus, die nach ihren Kriterien die interessantesten Neuigkeiten bieten. Und so wird dann schnell das Getwitter einer Abgeordneten über geplatzte Kondome, negative HIV-Tests und parlamentarische Langeweile ausführlicher diskutiert als Gesetzesinitiativen der Partei zur Informationsfreiheit.

Das Integrationsproblem: Flügelkämpfe entstehen zwangsläufig in jeder Partei, die sich nicht auf ein sehr eng definiertes Wählerspektrum beschränken will. Während sich in den meisten etablierten Parteien ein mühsam ausgehandelter Modus Vivendi zwischen den verschiedenen Flügeln ausgebildet hat, sind neu gegründete Parteien durch heftiges Flügelschlagen gekennzeichnet. Ihr Überleben hängt dann davon ab, inwiefern sie in der Lage sind, die Flügelkämpfe zu kontrollieren. Der Anspruch der Piratenpartei ist es gewesen, alle politischen Debatten in der Öffentlichkeit zu führen. Es ist also nicht wie bei anderen Parteineugründungen die Unfähigkeit, politische Kämpfe hinter verschlossenen Türen auszutragen, sondern der Anspruch, die Türen für alle weit offenzuhalten, der die Piratenpartei in die Bredouille gebracht hat, denn genau dieses Offenhalten von Türen führt zu einer Verschärfung der Konflikte. Eine Anekdote besagte, dass die Einzigen, die den Livestream der Fraktionssitzungen der Piraten regelmäßig verfolgten, Praktikanten der lokal ansässigen Zeitungen waren, die sofort berichten sollten, wenn sich interne Verwerfungen abzeichneten, aus denen sich Nachrichten generieren ließen. Öffentliche Berichterstattung über interne Auseinandersetzungen ist immer ein Konfliktverstärker, der durch die Partei selbst nur noch sehr begrenzt kontrolliert werden kann.

Die Piratenpartei ist letztlich an dem Anspruch gescheitert, ihre gesellschaftliche Forderung nach mehr Transparenz auch auf die Strukturen der eigenen Partei anzuwenden. Die Forderung der Piraten nach mehr Transparenz von Verwaltungen, Polizeien und Unternehmen stieß auf breite Zustimmung in der Gesellschaft, aber die Piratenpartei musste schmerzhaft lernen, dass sie diese Forderung nur hätte durchsetzen können, wenn sie in der eigenen Partei Transparenz allenfalls in homöopathischen Dosen zugelassen hätte.