Es gibt immer wieder Phasen, in denen Start-ups in nicht wenigen Großorganisationen als Vorbilder für agiles und flexibles Management herangezogen werden. Das Management von Automobilkonzernen schickt seine Mitarbeiter auf „Culture Journeys“ zu Start-ups, um von diesen zu lernen, wie man schneller auf Marktveränderungen reagieren kann. Medienkonzerne kaufen kleine Start-ups auf, um sich von deren Managementstil inspirieren zu lassen. Und die Mitarbeiter von Elektronikkonzernen können sich manchmal nicht dem Eindruck erwehren, dass der Vorstand das Unternehmen zu einer Vielzahl kleiner Start-ups umbauen will.

Auf den ersten Blick ist diese Faszination nachvollziehbar. Start-ups scheinen die zentralen Organisationsprobleme in den Griff zu bekommen, mit denen sich Großunternehmen, aber auch staatliche Verwaltungen und Krankenhäuser seit Jahrzehnten herumplagen: die durch die Hierarchie bedingten langen und umständlichen Entscheidungswege, ungenügende Kooperationen zwischen den strikt abgeteilten Einheiten, aber auch die meist nur geringe Motivation vieler Mitarbeiter.

Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass die flachen Hierarchien, die durchlässigen Abteilungsgrenzen und der geringe Formalisierungsgrad lediglich „Privilegien“ von Kleinstorganisationen sind, die im Wachstumsprozess zwangsläufig verloren gehen. Auf Hierarchien, fixe Abteilungsgrenzen und rigide Regeln können Start-ups nur solange verzichten, wie alle Mitarbeiter um einen Konferenztisch passen und Arbeitsabläufe per Zuruf koordiniert, Probleme zwischen Tür und Angel gelöst sowie Wissen über Produkte und Kunden in der Kaffeeecke an neue Mitarbeiter vermittelt werden können. In der Gründungsphase funktioniert ein Start-up quasi wie eine Wohngemeinschaft, in der die Toilettensäuberung, die mehr oder minder tägliche Entfernung schmutzigen Geschirrs und die gemeinschaftliche Klage gegen den Vermieter wegen Wuchers am Küchentisch entschieden werden.

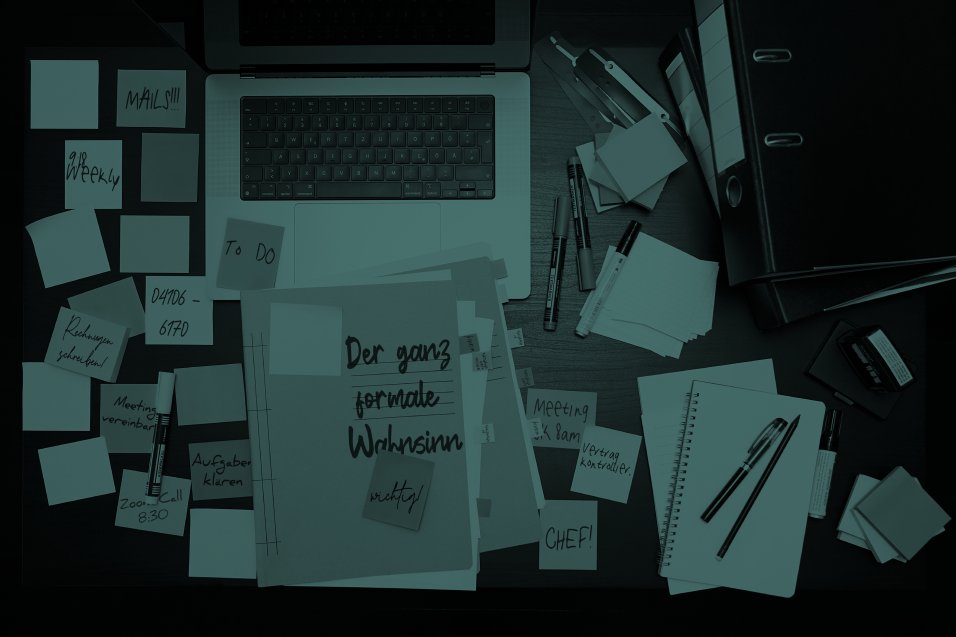

Alle Start-ups, die sich dazu entscheiden, nicht als Fünf-Personen-Unternehmen weiter zu existieren, sondern dem Wachstumsmodell von erfolgreichen Internetunternehmen, Mobilitätsdienstleistern oder Biotech-Unternehmen zu folgen, bekommen ein grundlegendes Problem: Versuchen sie weiter wie bisher zu funktionieren, also alle Mitarbeiter über alles informiert zu halten und weiterhin auf rigide Regeln und Hierarchien zu verzichten, drohen sie an der sich entwickelnden Komplexität zu ersticken. Es ist zeitaufwendig und nervenaufreibend, alle Mitarbeiter über die Akquise eines neuen Kunden zu informieren, wenn man in verschiedene Büros gehen muss und plötzlich Mitarbeitern gegenübersteht, die man vorher noch nie gesehen hat. Auch die vielen elektronischen Hilfsmittel drohen spätestens dann zu versagen, wenn die Mitarbeiter zwei bis drei Arbeitsstunden nur mit dem Lesen von Nachrichten verbringen, von denen sie häufig nicht einmal mehr wissen, von wem diese kommen und ob sie überhaupt für die eigene Arbeit relevant sind.[1]

Die neu gegründeten Unternehmen mögen versuchen, die flexible Funktionsweise einer Kleingruppe noch bis zu einer Größe von vierzig oder fünfzig Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, aber irgendwann fängt jede Firma an, sich darüber zu verständigen, wer denn nicht mehr dauernd miteinander reden muss und welche Informationen nicht mehr an alle Mitarbeiter verschickt werden müssen. Statt der Lieblingsparole amerikanischer und europäischer Managementgurus Folge zu leisten – „Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation“ – redet man, ohne es immer offen auszusprechen, über die Reduzierung interner Kommunikation.

Beim Abbau interner Kommunikation greifen Start-ups auf die Mittel zurück, die sich über die letzten Jahrhunderte in Firmen und Verwaltungen bewährt haben. Auch wenn man die Dinge anders nennt, geht es trotz dessen um die Bildung von Hierarchien, die Abgrenzung von Abteilungen und die Etablierung von Routinen. Start-ups werden von Gruppen, in denen jeder mit jedem redet, zu Organisationen, in der die Kommunikationsflüsse systematisch reduziert und formalisiert werden.

Sicherlich – Start-ups werden nicht zwangsläufig zu den als Horrorszenarien gehandelten „typischen Unternehmen“ mit ausgeprägten Hierarchien, starren bürokratischen Abläufen und sauber voneinander getrennten Abteilungen. Der Gruppengeist lässt sich teilweise in Teams aufrechterhalten, die mit hoher Autonomie ausgestattet sind, eigenständig große Kunden betreuen und Programmteile entwickeln. Teams können teilweise ohne Teamleiter auskommen und so eine Hierarchiestufe einsparen. Formale Regeln werden erst eingeführt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber letztlich stehen schnell wachsende Start-ups vor den gleichen Identitäts-, Politisierungs- und Komplexitätsproblemen, mit denen auch gewachsene Unternehmen, Verwaltungen und Verbände zu kämpfen haben, wenn sie versuchen, Hierarchien abzubauen, Abteilungsgrenzen aufzuweichen und formale Regeln zu reduzieren.[2]

[1] Siehe zu den Wachstumsprozessen ausführlich Stefan Kühl: Jenseits der Face-to-Face-Organisation. Wachstumsprozesse in kapitalmarktorientierten Unternehmen. In: Zeitschrift für Soziologie 31 (2002), S. 186–210.

[2] Zu den Identitäts-, Politisierungs- und Komplexitätsproblemen siehe ausführlich S. Kühl: Wenn die Affen den Zoo regieren (wie Anm. 24).